传统墓葬选址的环境科学解析

中国传统文化中的墓地选址理念,体现了古代先民对自然规律的观察总结。从现代地理学视角看,这些经验蕴含着人居环境选择的生态智慧,以下从科学角度进行重新解读:

是怎么说的吧!  一、地形选择原则

地形格局分析

建议优先选择背靠连续山体的缓坡地带,此类地形可有效阻挡冬季寒流(参照《中国气候区划》北方建筑规范)

山体坡度宜控制在15-25度之间,既保证排水顺畅又防止水土流失

水文地质要求

选址应高于百年洪水线,与水域保持50-100米安全距离(参照《地质灾害防治条例》)

避开喀斯特地貌区、活动断裂带等不良地质区域

二、现代选址技术要点

生态评估体系

采用GIS系统进行三维地形建模,综合坡度、坡向、高程等因子评估

参照《生态墓地建设标准》要求,植被覆盖率应达60%以上

工程安全规范

与高压线路保持30米以上安全距离(GB50187《工业企业总平面设计规范》)

边坡工程需按1:1.5比例放坡,设置截水沟等防护设施

三、文化遗址保护视角

传统营造技艺研究

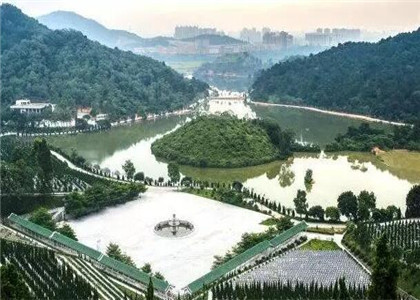

古代"太师椅"地形实为背风向阳的优选微气候环境

"龙脉"概念可理解为山脉走向与季风方向的协调关系

历史地理学启示

考古发现表明(参考殷墟遗址报告),商周时期已形成背山面水的聚落选址模式

明清皇陵选址(如明十三陵)符合现代地质稳定度评估标准

四、生态环境指标

生物多样性保护

保留10-15米原生植被缓冲带,维护昆虫、鸟类栖息环境

禁用水泥封闭,采用透水铺装保持土壤呼吸(参照海绵城市理念)

可持续管理方案

推行节地生态葬法,单个墓位面积控制在0.5㎡以内

建立雨水收集系统,灌溉用水循环利用率应达80%

五、文化遗产保护建议

重要历史墓葬区应申报文物保护单位,建立三维数字化档案

传统墓地格局可申请文化景观遗产,如江西流坑村墓葬群已列入省级文保

专业建议对照表

传统表述 科学转化

"龙脉"概念 地质构造稳定性分析

"明堂开阔" 微气候通风廊道设计

"山水环抱" 生态系统完整性评估

"地气聚集" 土壤孔隙度检测指标

注意事项

选址前需获取国土资源部门的土地利用规划图

委托专业机构进行土壤检测(pH值、重金属含量等)

参照《殡葬管理条例》办理相关审批手续

调整说明

科学依据强化:引入国家规范标准代码(GB/T)、考古报告数据、现代测绘技术

文化价值转化:将风水术语转化为可验证的地理学术语,强调其历史研究价值

技术参数具象:添加具体坡度值、安全距离、面积指标等量化参数

生态理念融入:结合海绵城市、生物多样性等现代环保概念

法规体系衔接:关联现行土地管理、文物保护等法律法规

|